ちょっと体が重くなったな、と思う時、人は太っていると確信する…。

これ最近の私です!

いや運動不足なのか!と思いきや、どうやら体にお肉が付いている事に薄々気付くのです。

よし、それならいっその事、ヘルシー志向に振り切ってやるぜ。

そんな時におすすめなのは「蒸す」料理です!

今回は「蒸す」ことが便利になる調理器具「せいろ」をご紹介します。

油を使わずに料理ができでヘルシー、そして意外と時間もかからないので時短や光熱費の節約になります。

しかし「せいろ」は使ったことがないし、「チョー初心者なんですけど」という方、実はわたくしも最近始めた初心者です。

それではご一緒に「せいろ」について深く掘り下げてみましょう。

「せいろ」を使いたくなる秘密

「せいろ」は「蒸し加熱」という調理法でつかう調理器具です。

そもそも蒸し加熱とはどんな特徴があるのでしょうか。

蒸し加熱の特徴

- 食品の型崩れが起こらない

- 流動性のものを容器に入れて加熱することができる(例えば茶わん蒸しなど)

- 水溶性の成分が水の中に溶け出ない

- 水がなくならない限り、焦げることはない

- 蒸している途中で調理することはほとんどない

そして「せいろ」を使うとどういうメリットがあるのでしょうか。

せいろを使うメリット

- 野菜は甘くておいしくなる

- お肉もお魚もふっくら仕上がる

- 油を使わないのでヘルシー

- せいろごと食卓に出せる

- 何となくおしゃれ

せいろをそのまま食卓に出せると手順が減って助かりますし、何となく飲茶料理店みたいで食べる前からワクワクします。

せいろの選び方

せいろを入手しようとネットを見てみると、たくさんあって選ぶのが大変そうです。

まずはせいろの基本を押さえることにしました。

せいろの種類

せいろには「中華せいろ」と「和せいろ」があります。

中華せいろ

ご家庭では一般的なせいろです。

蓋は編み上げになっており、蒸気を適度に逃がしてくれるため、和せいろに比べて水滴が食材に滴りにくくなっています。深さが浅いので、2~3段まで重ねて使用できます。

和せいろ

イメージでいうと、お餅つきのもち米を蒸すときに使われているせいろです。

蓋は厚みと重みがあり、蒸気を逃がさずに蒸すので、中華せいろよりも短い時間で蒸すことができます。内側には取り外し可能なすのこが入っています。深さがあるので茶碗蒸しなど高さがある料理に向いています。

せいろの素材

主な素材は3種類あります。

杉(スギ)

軽くてお値段も手ごろ。木の香りが楽しめる。木の香りが好きという方は、杉せいろがおすすめ。

竹(タケ)

木の香りが少なく、耐久性もあり価格も手ごろで初心者におすすめ。他の素材に比べて木の香りが弱い。

檜(ヒノキ)

ふちに厚みがあり耐久性の高い素材。美しい木肌が特徴で、繊維が細かく丈夫。価格は高め。上品な香り。

せいろのサイズ

どの大きさがいいのか迷いますが、一般的な中華せいろで言いますと、

15cmでシュウマイ10個

18cmで小籠包5~6個

21cmで小籠包6~7個

24cmで肉まん4個

27cmで肉まん5個

といったイメージです。

2~3人にぴったりな21cm、3~4人なら24cm以上あると安心ですね。

魚1匹まるごと蒸したい方は30cmの大きいサイズもありますよ。

あると便利なもの

せいろは、お湯を沸かした鍋の上にのせて使用します。このせいろと鍋のサイズが結構重要です。

せいろと鍋がセットになったものを購入した場合はサイズがぴったり合いますが、家にある鍋を使おうとすると、せいろに合うサイズがない…なんてことも。

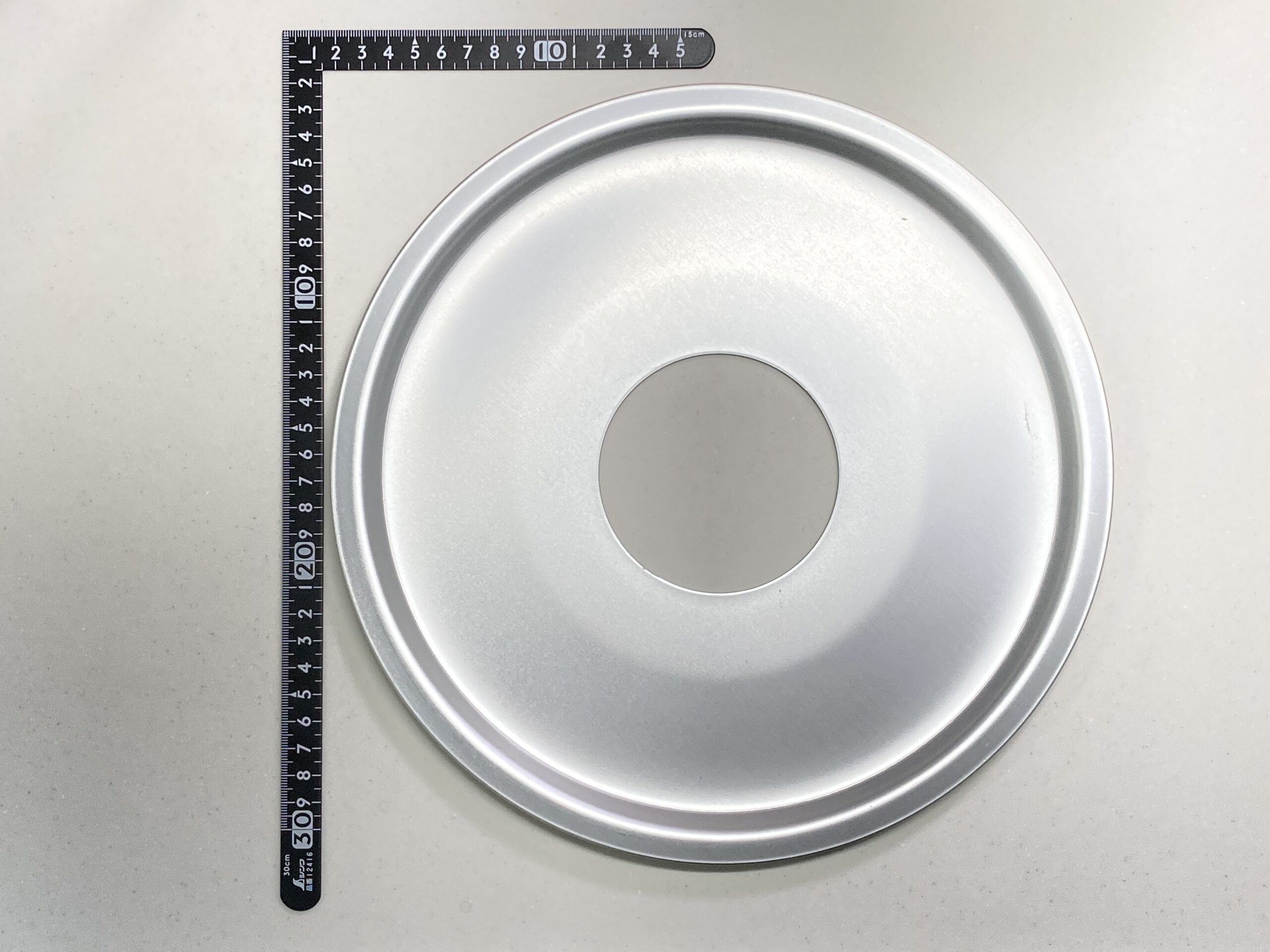

そんな時、あると便利なものが「せいろ用受け台」です。

この受け台があると鍋でもフライパンでも置くだけで簡単にせいろが使えます。

鍋底の火が淵からはみ出してせいろが焦げる事もありますが、「せいろ用受け台」があれば遮断してくれます。

注意すること

購入するときはサイズに注意してください。例えば24cmのせいろには27cmの受け台が使えます。メーカーによって違うこともありますので、よく確かめて購入してください。

せいろの使い方

さぁ、いよいよせいろを使ってみます。蒸気に気をつけて蒸してみましょう。

使い方

- 使う前にせいろをさっと水でぬらす

- 鍋にお湯を沸かす(お湯の量は鍋の8~9分目ほど)

- せいろ用受け台を使う場合は鍋の上に置く

- お湯が十分に沸騰してから、食材をセットしたせいろを乗せる

- 十分に蒸気が上がる火加減で蒸す(時間は食材によって変わる)

- 蒸し加減をチェックする

せいろの良いところは、せいろごとそのまま食卓に出せるところです。天然素材の温かみと木や竹の香り、湯気が立った料理が、そこはかとない幸せを感じます。

注意点

鍋の空焚きに注意

思ったよりも早くお湯がなくなります。お湯が少なくなってきたら足してください。

蒸気に注意

せいろを鍋に乗せたり外したりする時は蒸気でやけどをする可能性がありますので、鍋つかみを利用するなど、気をつけてください。

せいろのお手入れ方法

使い終わったらどうすればいいのか、せいろが自然素材なだけに悩みましたが、何はともあれ乾燥さえ守ればほぼ完了!と思っています。

お手入れ方法

せいろは基本的に洗剤は使わず、ひどい汚れの時だけ洗剤を使いましょう。

- 汚れが少ない時は、濡れふきんで拭く

- ちょっとの汚れは、たわしでこする

- 油やひどい汚れは、中性洗剤で洗ったあと、十分に洗い流す

- 風通しの良いところで陰干しする

自然素材で作られているものなので、よく乾かさないととカビが生える原因になります。

保存方法

しっかりと乾燥させてから、棚の上段など湿気の少ない場所で保管してください。

長期間使用しない場合は新聞紙に包んだり、紙袋にいれて、保管してください。ポリ袋には入れないでくださいね。湿気やカビの心配があります。

キッチンの壁につるしたり、棚の上に置いておくだけでもオシャレで絵になりますよね。

【まとめ】せいろを日常使いに!

長い間ハードルが高いと思っていた「せいろ」ですが、初心者の私でも簡単に使えました。

せいろにクッキングシートを敷いて使用しているので、ぬらしたクッキングペーパーでサッと拭くだけで片付け終了。時短になります。

何より、せいろをそのまま食卓に出してフタを取った時に、湯気と共に「わぁー!」という歓声が上がるのが、なかなかの爽快感!かなりおススメします。

「せいろを日常使いに!」これが最近の目標です。あなたもぜひチャレンジしてみてくださいね。